67歳のとき、埼玉県と東京都八丈島との二拠点生活を始め、再生可能エネルギーを利用した蓄電装置の開発を始めました。

子どもの頃から真空管ラジオに魅了され、中学2年生のときには「真空管無線機」を自分で作りました。

大学では通信工学を専攻し、卒業後は大手電機メーカーのパイオニア株式会社に入社。カーステレオからCDオーディオ、カーナビゲーションの技術開発に携わり、時代の流れとともに、新しい製品を次々に世の中へ生み出していきました。自分が開発した製品が車に搭載され、お客様が実際に使っているのを見るのが大きなやりがいでした。

50代で子会社の社長を経験し、61歳で定年退職。退職後はイスラエルの企業とご縁があり日本のカントリーマネージャーとして車の衝突防止を検出する技術を日本市場に導入する仕事に携わりました。ただ、開発からは遠ざかっていたので、やはり技術開発に携わりたいという思いをずっと抱えていました。また、その頃ちょうど社会的に地球環境問題が注目されるようになり、「人間の営みそのものが地球環境を破壊している」という記事を見て、大きなショックを受けました。

――技術者として、自分の持つ技術で少しでも地球環境の破壊を食い止められないだろうか。

そう考えていた67歳のとき、たまたま東京都の八丈島で開催されたエネルギーのシンポジウムに参加する機会がありました。八丈島は富士火山帯に属し、島全体のエネルギーの25~30%が火山島の特性を生かした地熱発電によるものです。地熱発電は地下1000mを掘って地下に存在するマグマの熱からエネルギーを生み出す仕組みです。八丈島の地熱発電所で、地球から生み出される圧倒的なエネルギーの力をはじめて目の当たりにした私は、大きな衝撃を受けました。同時に、島のエネルギーの大半は火力発電に頼っていて、台風などで供給が滞ることもあり、島の電力確保が課題になっていることを知りました。エネルギーを安定供給するためには、地熱や再生可能エネルギーの割合を上げていく必要があります。

島のエネルギーの問題に取り組んでいるスタートアップ企業「株式会社エネルギーの島」のメンバーたちとシンポジウムで出会い、「蓄電装置の開発に力を貸してほしい」と依頼されました。大学でエネルギーの基礎は学んでいたものの、蓄電装置の開発はこれまで長く携わってきたカーオーディオやカーナビとはまったく違う技術です。悩みましたが、「少しでも自分の技術が生きるなら」と、技術開発担当として参加することを決断しました。

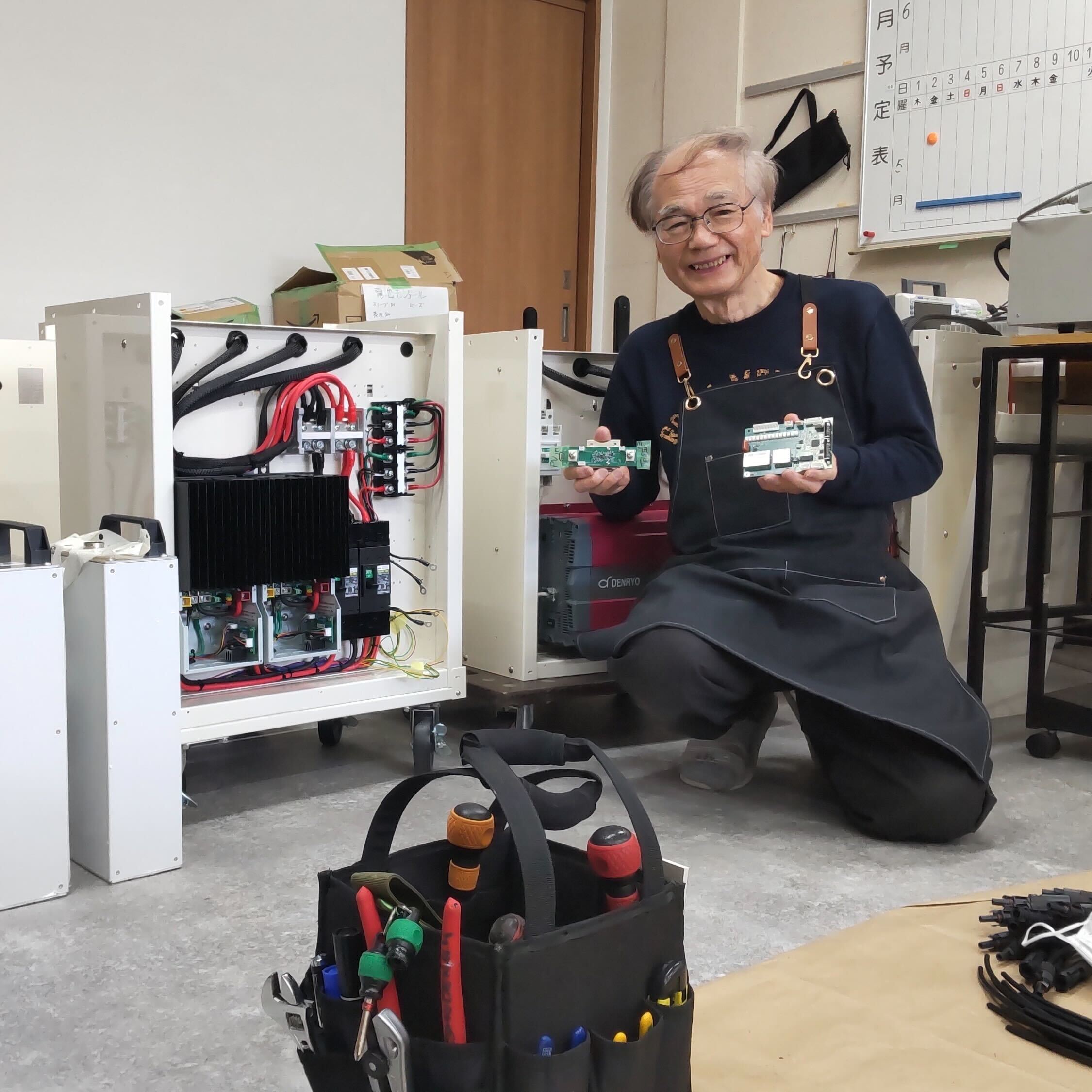

埼玉と八丈島を行き来しながら蓄電装置の開発に着手したものの、最初はわからないことだらけでかなり苦労し、人生ではじめて2日間の徹夜も経験しました。過酷な毎日を乗り越えられたのは、「自分を頼ってくれる人の期待に応えたい」という強い思いがあったからです。自分の中で、眠っていた技術者魂が再び燃え上がるのを感じました。

4年ほどの開発期間を経て、2019年に第1号となる蓄電装置が完成。みんな、とても喜んでくれました。私が開発した蓄電装置は太陽光などの再生可能エネルギーの蓄電がメインですが、必要に応じて家庭のコンセントでも蓄電ができます。蓄電部はコンテナほどの大きさが一般的なのですが、20cm四方の手で持てるサイズの小型化を実現し、災害時に必要な場所にすぐに持って行けるのも大きな特徴です。

まずは東京都西多摩地区のゴミ焼却施設で導入が始まり、その後渋谷のIT企業の八丈島のサテライトオフィス、西多摩地区の各図書館や温泉施設などでも蓄電装置の技術の導入が進んでいます。直近では今年の5月、東京都雲取山(くもとりやま)の五十人平(ごじゅうにんだいら)野営場の汚物処理(バイオトイレ)の自立型電源装置に採用され。ハイキングをする多くの人たちに喜ばれています。

開発に携わってきた10年間で、社会的にも再生可能エネルギーに対する注目度はどんどん高まっていきました。自分の選んだ道は間違っていなかったんだなと感じています。より多くの人に、私が開発した蓄電装置を使ってほしい。微力ながら、地球環境問題に少しは貢献できたのかな、と感じています。目標は、生涯現役の技術者。そして、自分が開発した技術を次世代につなげていきたいです。

(構成/尾越まり恵)

子どもの頃から真空管ラジオに魅了され、中学2年生のときには「真空管無線機」を自分で作りました。

大学では通信工学を専攻し、卒業後は大手電機メーカーのパイオニア株式会社に入社。カーステレオからCDオーディオ、カーナビゲーションの技術開発に携わり、時代の流れとともに、新しい製品を次々に世の中へ生み出していきました。自分が開発した製品が車に搭載され、お客様が実際に使っているのを見るのが大きなやりがいでした。

50代で子会社の社長を経験し、61歳で定年退職。退職後はイスラエルの企業とご縁があり日本のカントリーマネージャーとして車の衝突防止を検出する技術を日本市場に導入する仕事に携わりました。ただ、開発からは遠ざかっていたので、やはり技術開発に携わりたいという思いをずっと抱えていました。また、その頃ちょうど社会的に地球環境問題が注目されるようになり、「人間の営みそのものが地球環境を破壊している」という記事を見て、大きなショックを受けました。

――技術者として、自分の持つ技術で少しでも地球環境の破壊を食い止められないだろうか。

そう考えていた67歳のとき、たまたま東京都の八丈島で開催されたエネルギーのシンポジウムに参加する機会がありました。八丈島は富士火山帯に属し、島全体のエネルギーの25~30%が火山島の特性を生かした地熱発電によるものです。地熱発電は地下1000mを掘って地下に存在するマグマの熱からエネルギーを生み出す仕組みです。八丈島の地熱発電所で、地球から生み出される圧倒的なエネルギーの力をはじめて目の当たりにした私は、大きな衝撃を受けました。同時に、島のエネルギーの大半は火力発電に頼っていて、台風などで供給が滞ることもあり、島の電力確保が課題になっていることを知りました。エネルギーを安定供給するためには、地熱や再生可能エネルギーの割合を上げていく必要があります。

島のエネルギーの問題に取り組んでいるスタートアップ企業「株式会社エネルギーの島」のメンバーたちとシンポジウムで出会い、「蓄電装置の開発に力を貸してほしい」と依頼されました。大学でエネルギーの基礎は学んでいたものの、蓄電装置の開発はこれまで長く携わってきたカーオーディオやカーナビとはまったく違う技術です。悩みましたが、「少しでも自分の技術が生きるなら」と、技術開発担当として参加することを決断しました。

埼玉と八丈島を行き来しながら蓄電装置の開発に着手したものの、最初はわからないことだらけでかなり苦労し、人生ではじめて2日間の徹夜も経験しました。過酷な毎日を乗り越えられたのは、「自分を頼ってくれる人の期待に応えたい」という強い思いがあったからです。自分の中で、眠っていた技術者魂が再び燃え上がるのを感じました。

4年ほどの開発期間を経て、2019年に第1号となる蓄電装置が完成。みんな、とても喜んでくれました。私が開発した蓄電装置は太陽光などの再生可能エネルギーの蓄電がメインですが、必要に応じて家庭のコンセントでも蓄電ができます。蓄電部はコンテナほどの大きさが一般的なのですが、20cm四方の手で持てるサイズの小型化を実現し、災害時に必要な場所にすぐに持って行けるのも大きな特徴です。

まずは東京都西多摩地区のゴミ焼却施設で導入が始まり、その後渋谷のIT企業の八丈島のサテライトオフィス、西多摩地区の各図書館や温泉施設などでも蓄電装置の技術の導入が進んでいます。直近では今年の5月、東京都雲取山(くもとりやま)の五十人平(ごじゅうにんだいら)野営場の汚物処理(バイオトイレ)の自立型電源装置に採用され。ハイキングをする多くの人たちに喜ばれています。

開発に携わってきた10年間で、社会的にも再生可能エネルギーに対する注目度はどんどん高まっていきました。自分の選んだ道は間違っていなかったんだなと感じています。より多くの人に、私が開発した蓄電装置を使ってほしい。微力ながら、地球環境問題に少しは貢献できたのかな、と感じています。目標は、生涯現役の技術者。そして、自分が開発した技術を次世代につなげていきたいです。

(構成/尾越まり恵)

株式会社エネルギーの島 ホームページ